精肉売場で「売れ筋」が止まる理由と改善のヒント

第1章:精肉売場の「売れ筋」が動かない現実

― 売れていたあの商品が、なぜ急に売れなくなったのか? ―

「最近、定番の売れ筋商品が急に動かなくなった」

そんな声が精肉売場からよく聞こえてきます。長年の実績で「これさえ仕入れておけば間違いない」とされていたアイテムの売れ行きが鈍くなり、在庫が滞留するケースが増えています。これは一部の店舗だけではなく、全国的な傾向として現場で問題視されている事象です。

1. 現場で起きている「異変」

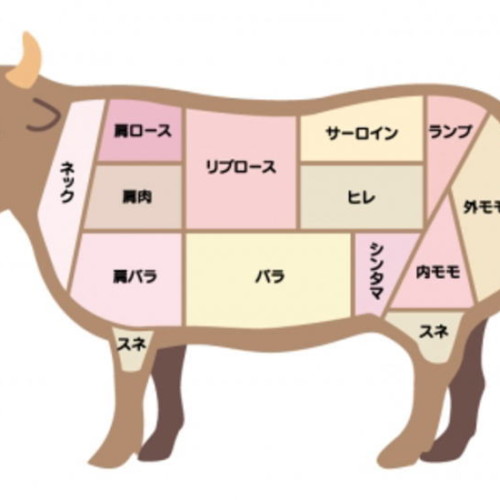

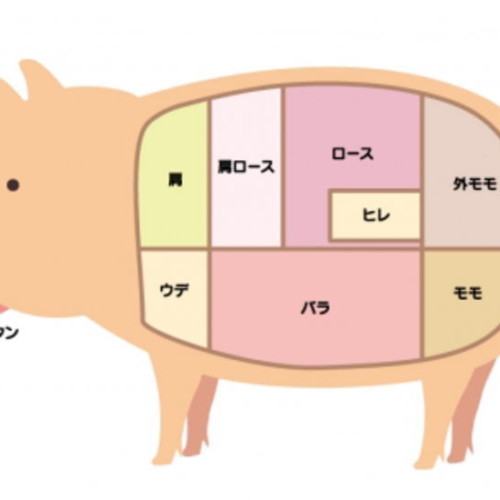

たとえば、かつては鉄板の売れ筋だった「味付け牛カルビ」や「国産豚ロース生姜焼き用スライス」。これらが週末でも余りはじめ、以前ほどの勢いがなくなっていることに気づいた方も多いでしょう。店頭ではPOPや試食など販促策を打っても、反応が今ひとつ。価格を下げても思うように回転せず、「これはおかしい」と感じ始めたベテラン売場責任者も少なくありません。

2. 過去と比較して見えてくること

10年前の精肉売場では、売れ筋商品は「価格・見た目・量」が中心の評価軸でした。とにかくボリューム感を出し、100gあたりの安さをアピールすれば一定の販売が見込めました。しかし今は、消費者が「量よりも質」「安さよりも納得感」を重視するようにシフトしています。また、家庭の調理習慣の変化やライフスタイルの変化も無視できません。昔の常識が、今の購買行動にそのまま通用しない時代に突入しているのです。

3. 売れ筋が止まる“構造的な”理由

売れ筋が止まる原因には、価格競争の過熱だけでなく、「情報の氾濫」が影響しています。消費者はSNSやYouTubeなどで簡単に最新のレシピや商品情報を得られるため、「自分の好みの商品を自分で選びたい」と考えるようになっています。かつてのように「店が勧める=買う」ではなく、「自分で調べて選ぶ=買う」行動に変化しているのです。

4. 今こそ“観察力”が問われるとき

現場に立つ我々に求められるのは、ただ「売れ筋を並べる」のではなく、「売れ筋の変化を読み解く力」です。売場の変化は、売上伝票の中だけには現れません。お客様の表情、動線、立ち止まる位置、手に取った商品を戻す瞬間…。そこに「今売れるべき商品」が潜んでいるのです。ベテランだからこそ培った「目利き」と「勘」を、今こそもう一度再起動させる時期に来ているのではないでしょうか。

第2章:結論:売れ筋は“変化”している

― 「売れ筋=人気商品」ではなくなった時代の着眼点 ―

「売れ筋」という言葉が、現場で誤解を生んでいる。

この章では、昔ながらの「売れ筋」の捉え方と、いま求められる“再定義”について掘り下げます。売場での意思決定を見直すヒントは、「売れている」の“理由”を深掘りすることから始まります。

1. 売れ筋神話の崩壊

これまでの「売れ筋」とは、ある程度のボリュームで、価格が安く、誰にでも使いやすい「汎用性の高い商品」でした。たとえば、「国産鶏モモ肉(100g 88円)」や「豚バラ焼肉用(味付け)」などです。これらは量販店においては不動の定番でした。しかし、今や“売れ筋=万人に支持される”という神話は、徐々に崩れ始めています。

なぜなら、家庭の食卓が多様化し、「みんなが買う」商品よりも、「自分のライフスタイルに合った」商品を選ぶ人が増えたからです。結果的に、全体として売上は伸びず、在庫が偏る傾向が強まっています。

2. 新たな“売れ筋”はニッチに分散している

現代の「売れ筋」は、もはや一括りにはできません。たとえば、

忙しい共働き家庭には「すぐ焼ける味付け済み・時短商品」

単身高齢者には「少量・高品質な和牛部位の小パック」

健康志向層には「赤身肉・脂肪カット済みの部位」

というように、生活者の目的・価値観に合わせて“売れ筋”が多極化しているのです。「全体で一番売れる商品」ではなく、「特定のターゲットにとって最適な商品」が売れ筋になっています。つまり、売場では「誰に」「なぜ売れるのか」を読み解く視点が、これまで以上に重要なのです。

3. 売れる理由が「価格」から「理由」に変わった

これまで「売れる理由」は主に「安いから」「たくさん入っているから」でした。しかし今は違います。

「SNSで見たレシピに使えるから」

「グラムは少なくても満足感があるから」

「家族に安心して出せるから」

といった“感情的な納得感”が購買の決め手になっています。

これらのニーズを読み解くためには、単なる価格設定や仕入れ実績だけでなく、「消費者目線のストーリー」が必要です。「この商品が、どんな人に、どんな場面で求められているのか?」を理解することが、次の売れ筋を見つける第一歩になります。

4. データより“洞察”が武器になる時代

確かにPOSデータや販売実績は重要です。しかし、それだけを追っても未来の売れ筋は見えてきません。今、必要なのはデータからの「洞察(インサイト)」です。たとえば、

「なぜこの商品だけリピート率が高いのか」

「なぜ若い女性だけが特定の部位を選んでいるのか」

というような、売上の背後にある人の動機に迫ることが、次の戦略に直結します。

第3章:なぜ変化に気づけないのか

― 現場の“習慣”が視野を狭める ―

売場に立っていると、“売れていないこと”にはすぐ気づきます。

しかし、“売れ方が変わってきた”という変化には、なかなか気づけません。

この章では、なぜその変化を見落としてしまうのか、現場に根づく「思考の習慣」と「組織の構造」に着目して解き明かしていきます。

1. 「いつも通り」が一番危険

変化に気づけない最大の理由は、過去の成功体験が“正解”として脳に刷り込まれているからです。

たとえば…

「〇〇地域ではこの部位が売れる」

「この時期はとにかく安い精肉を揃えておけばいい」

「ウチのお客さんは値段に敏感だから、見た目より量だ」

これらの判断基準は、一見「経験に裏打ちされた戦略」に見えますが、実は“過去の常識”を踏襲しているにすぎません。

「去年売れた商品が、今年も売れるとは限らない」

これを常に頭に置いておかないと、「変化があるのに、ないと思い込む」危険性に直面します。

2. “変化”は数字ではなく「違和感」として現れる

変化は、最初は数字になって現れません。

「なんか最近、この商品、動きが悪いな…」

「いつもより特定の年代のお客さんが増えてる気がする」

「値引きシールを貼っても売れ残る日が増えた」

こういった“違和感”こそが、変化のサインです。

ところが現場では、忙しさや業務ルーチンの中で、こうした違和感をスルーしてしまいがちです。

「まあ、たまたまかな」で終わらせるのではなく、「何かの変化が起きているのでは?」と考える癖が、変化に気づける現場を作ります。

3. 組織構造が“気づき”を鈍らせる

変化に気づくには、現場の声がフラットに上に届く必要があります。

しかし現実には…

「上司に提案しても、どうせ通らない」

「異動前の店長の方針をそのまま踏襲している」

「他店との比較情報が回ってこない」

などの理由で、現場の違和感が共有されないまま、機会損失に繋がってしまいます。

売場に日々立っているスタッフの“気づき”は宝です。

それを拾い、共有し、検証できる仕組みこそが、変化を先読みできる組織に必要なのです。

4. 「目利き」の感覚が古くなっている

ベテランになるほど、昔ながらの「売れる肉の見極め方」「お客様の反応パターン」に頼りがちになります。

もちろん経験は武器ですが、それは時代の変化に合わせて“アップデート”してこそ活きるもの。

見た目は美味しそうでも、脂の量で敬遠されていないか?

家庭の調理器具や冷蔵庫の進化に対応できているか?

料理動画やSNSの影響で新たなニーズが生まれていないか?

こうした「新しい売れ方」を受け入れ、学び直す姿勢が、これからの「売れる商品」を見極める力になります。

●まとめ:見えない変化は“思い込み”を揺さぶることで見える

変化に気づけない原因は、情報がないからではありません。

「気づけない構造」と「思い込み」がブレーキになっているのです。

変化に早く気づくためには、現場の「当たり前」を一度疑い、今起きている“違和感”をチームで共有し、「仮説を持つ力」を育てることが不可欠です。

第4章:売れ筋が止まる“裏側”で起きていること

― 売れ筋低迷の真因は、「現場」だけではなかった ―

数字に表れない“変化”を見落としていませんか?

① 売場で起きている「買い控え」の正体

売れ筋商品が以前ほど動かなくなった背景には、消費者の「買い控え」という行動変容があります。これは単なる節約志向ではなく、**“価格に見合う価値を感じられない”**という消費者心理が強く影響しています。

たとえば、かつて飛ぶように売れていた黒毛和牛のロース系アイテム。今では「高すぎる」「週末だけで十分」といった声が現場で聞かれ、平日の動きが鈍化しています。

つまり、売れ筋が売れないのではなく、“使い方が限定されている商品”が売れないのです。

② 店側の“慣れ”が新鮮さを失わせている

もうひとつの要因は、売場づくりのマンネリ化です。特に地方や中小の精肉売場では、過去の「成功パターン」を踏襲する形で、売れ筋商品を常に同じ場所・同じ訴求で展開しているケースが多くあります。

しかし、変化の早い今の消費者は、“新鮮な発見”がある売場にしか足を止めません。売れ筋とはいえ、訴求方法や展開場所が変わらなければ、「飽き」に繋がってしまうのです。

③ 売れ筋なのに“提案”が止まっている

かつての売れ筋商品が売れない要因には、提案力の弱体化も大きく関係しています。

例えば、焼肉用カルビやステーキ用ロースは今でも人気ですが、かつてのように「この季節にはこんなアレンジで」といった調理提案や食卓シーンの訴求が乏しくなっていませんか?

ただ「並べるだけ」「価格訴求だけ」では、消費者の購買スイッチは入りません。売れ筋商品にこそ、新たな価値づけやストーリーが必要なのです。

④「お客様の変化」に目を向けられているか?

最後に注目すべきは、客層とニーズの変化です。

かつては“まとめ買い”や“家族向けの大量パック”が主流でしたが、今では少量・多品種・簡便性重視のニーズが主流に。

特に40代後半以降の家庭では、「家族の人数減少」や「健康志向の高まり」により、赤身志向や脂少なめ部位への関心が高まっています。

ここに気づかず、以前と同じ商品ラインナップ・量目・訴求を続けていれば、売れ筋は確実に止まります。

第5章:改善に向けた現場のヒント

―「売れない」のは仕組みの老朽化 ―

見直すのは、“商品”より“現場の当たり前”。

① 「売れていない」のは本当に商品か?

まず着手すべきは、「売れ筋が売れない理由」を検証する視点の再構築です。

以下の3つの問いを、現場全体で共有してみてください:

「売れない」と言われる商品、いつから売れていないのか?

陳列場所や販促物に変化はあったか?

ターゲットは誰なのか、今も変わらないのか?

たとえば、「人気の和牛切り落としが急に止まった」という現象も、冷蔵ケースの場所移動やポップの簡略化が影響していることがあります。売れ筋=放っておいても売れる、という思い込みが、見直しのブレーキになっているのです。

② 売場の「配置」と「導線」を変えるだけで売れ始める

最もシンプルで効果が出やすい施策のひとつが、売場レイアウトと導線の見直しです。

精肉売場は特に、冷ケースの構造上「いつも同じ並び」に陥りがち。そこに変化がないと、“いつもの風景”が“買わない理由”になることも。

例えば:

「目線の高さ」に主力商品を移動(しゃがまず手に取れる位置)

「夕食提案」導線上に赤身・少量パックを配置

「冷ケースの端」や「死角」になっている場所の活用

売場の変化は、お客様に“気づき”を与えるきっかけになります。

③ 売れ筋にも「シーン提案」が必要

売れ筋商品は、“売れていた理由”が明確だったから売れたという原点に立ち返りましょう。

たとえば、焼肉用カルビが売れていたのは「週末家族で焼肉」という具体的なシーンとニーズが一致していたから。

それが今、「量が多すぎる」「脂が気になる」「焼くのが面倒」となった時に、そのままの売り方では当然止まります。

改善策としては:

「焼かずに使えるレシピPOP」:カルビ→プルコギ風炒め物

「脂の処理方法」:キッチンペーパーで下ごしらえ

「再冷凍可」表示の明確化+冷凍用シール貼付

売れ筋商品こそ、**時代や生活スタイルに合わせた“再解釈”**が必要です。

④ 「現場の声」を記録する仕組みが成果を生む

改善の鍵は、「情報共有の質」にあります。

毎日のように変化する来店客の反応や、商品に対するつぶやき、視線の動き。それをスタッフの“肌感”だけで済ませてしまうと、再現性が持てません。

おすすめは、「1日1行でもいいので、現場で起きた事実をメモすること」。

「今日は和牛より、豚の味付けが目立って売れた」

「赤身ステーキが女性客に手に取られていたが、戻された」

「いつもの常連が“今日は買うものないな”と言っていた」

このような記録が1週間・1ヶ月積み重なると、売れ筋低迷の“兆候”や“ヒント”が浮かび上がってきます。

⑤ チームで「問題発見会議」を

最後に、現場改善で最も効果があるのは**“チームでの対話”**です。

売れ筋が止まったとき、担当者だけで悩むよりも、他部門の視点を入れるだけで突破口が見えることがあります。

たとえば:

惣菜部門から「焼かずに食べたいお客様が増えている」との声

青果部門から「野菜と一緒に食べる提案が喜ばれている」との気づき

レジ担当から「脂っこいと夫が嫌がるという主婦の声」の共有

問題の見える化→視点の拡張→対策の仮説→テスト実施、という流れを週1回・30分のミーティングで定着させるだけで、売場の表情が変わります。